山与川

作者: 文章来源:宁夏日报 发布时间:2019-11-13 11:12 点击:

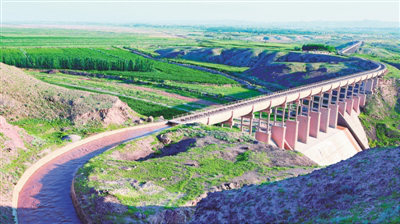

固海扬水工程长山头大渡槽(资料图片)。

(自治区水利厅提供)

开门见山。这是吴忠市红寺堡区大河乡香源村村民郭锐英对老家最直接的描述。

“老家在隆德县奠安乡旧街村,打开大门就是山,山下有条河,取水的地方在一公里外。”郭锐英回忆,上世纪90年代,他还在老家务农,粮食亩产超过100公斤就算是好收成。

山,挡住了视线。山,压住了希望。

“那一捆麦子,几乎压垮了我。”郭锐英说。1997年的一天,他背着一捆刚收割的麦子从山底往家走。快到家门口时,不小心摔了一跤,麦捆顺势向山下滚去,散落在山坡上……

“我家门前要是一马平川该多好!”无力改变命运,郭锐英的梦想显得虚无缥缈。

上世纪80年代初,随着扬黄灌溉工程开工建设,宁南山区部分移民群众陆续迁往灌区。

“那里是川区,一片川地,还有黄河水。”村干部的话,令没有走出过大山的郭锐英向往不已,主动报名移民搬迁。

刚到红寺堡区,郭锐英傻眼了,沙丘连片,风沙大,饭里都混杂着沙子,一些同来的村民嚷嚷着要回去。

“我不回去,我就在这里扎根,有黄河水灌溉,这就是希望!”时年年逾四旬的郭锐英坚定地留了下来。

沙丘推成平地,黄河水沿渠入田。第二年,郭锐英的玉米有了收成,亩产200多公斤。

“黄河水太好了,我们用农家肥和黄河水将沙地逐渐变成了良田。”郭锐英说。

在黄河水的滋润下,红寺堡成为全国最大单体异地生态扶贫移民安置区。

2019年,红寺堡区迎来又一个丰收年,玉米亩产达到1000公斤。

如今的郭锐英,早已衣食无忧,生活悠闲自在,精神食粮更为富有——创办的农家文化大院,还上过中央电视台的新闻联播。

“共产党好,黄河水甜。”郭锐英说,这是他最想说的话。

“我们移民到红寺堡区,就是冲着这一股黄河水来的。”21年前从彭阳县古城镇移民到红寺堡区大河乡大河村的李政说,今年是他家种植黄花菜的第三年,亩均纯收入7000元,前不久出栏30多只羊,今年全家已有10万元进账。

“我这收入水平在村子里只能算中等。”李政说,比起老家的高山陡洼,现在的生活幸福得很,很享受这股黄河水。

如今的红寺堡区,道道绿色屏障,条条经济林带,农村绿色休闲,城市森林宜居,生态环境得到极大改观,越来越多的生态移民过上了幸福生活。

红寺堡区,是黄河生态治理和高质量发展的生动见证。

宁夏受益于扶贫扬黄灌溉工程的,何止红寺堡区。

宁夏扬黄灌区位于中部干旱带,是目前国内最大的以水利为基础、以扶贫为宗旨的移民项目,主要由盐环定扬黄工程、固海扬黄工程、红寺堡扬水工程三大扬水工程组成,工程总投资259598万元,开发灌溉面积80万亩,惠及中卫、吴忠、固原市9个县(区)数十万群众,开启了中国大型扬水工程建设的先河,被山区群众称为“生命工程”“希望工程”。

借助一级级泵站,扬水工程将黄河水源源不断送上宁夏中部干旱带,水到之处,绿树摇曳,麦浪翻滚,瓜果飘香,牛羊成群,水、电、道路、市场、学校、医院陆续建成,集中连片的农田灌溉和农村小城镇建设,为贫困群众拓宽了生存、生产和发展的空间,生态环境和生活、生产条件得到极大改善,充分调动了移民群众的生产积极性,科学种田、科技创新、多种经营、勤劳致富的内生动力明显增强,“搬得来稳得住能致富”目标得以实现。

2006年,宁夏中部干旱带遭遇50年一遇的特大干旱,山区粮食几乎绝产,而固海灌区粮油总产量达3亿多公斤。

上世纪七八十年代,盐环定地区年降雨量不足300毫米、蒸发量却是降雨量的7倍,常常是人与牛羊共饮一坑积水,高氟水引起的地方病发病率高达70%。如今,盐环定扬水工程供水效率达83%以上,有效解决50万人饮水困难问题,开发高效节水灌溉面积44万亩。

红寺堡灌区,历经20年波澜壮阔的生态建设,谱写了“沙丘起高楼,荒漠变绿洲”的生态建设壮歌,实现了从“沙逼人退”到“人进沙退”的历史性转变,葡萄、枸杞、硒砂瓜、黄花菜、牛羊养殖等特色产业蓬勃发展,带动群众增收致富。

“小面积开发,大面积保护。”自治区水利厅相关工作人员介绍,扬黄生态灌区的开发建设,促进了全区的生态环境治理与保护。

目前,宁夏扬黄工程总提水能力为80.2立方米每秒,有泵站51座,安装水泵机组346台(套),渠道总长709公里,水工建筑物2067座,发展灌溉面积279万亩,工程累计上水174亿立方米、生产粮食2567万吨,受益人口120万人,解决了牛羊等家畜155万余头饮水问题。

扬黄灌区各级政府正按照自治区提出的“围绕水源解决生活问题,围绕特色解决生产问题,围绕转移解决生存问题”的发展方向,努力把扬黄灌区建成宁夏中部干旱带保障群众生活、抵御自然灾害、支援山区扶贫的“大粮仓”,建成促进中部干旱带高质量发展、改善区域生态环境、维护民族团结和社会长期稳定的“大动脉”。

(原文刊载于2019年11月13日宁夏日报01版)